戻る

文献で辿れる最古の本曲「恋慕流」(音源「(戯吹)鈴慕流」)

貴志清一

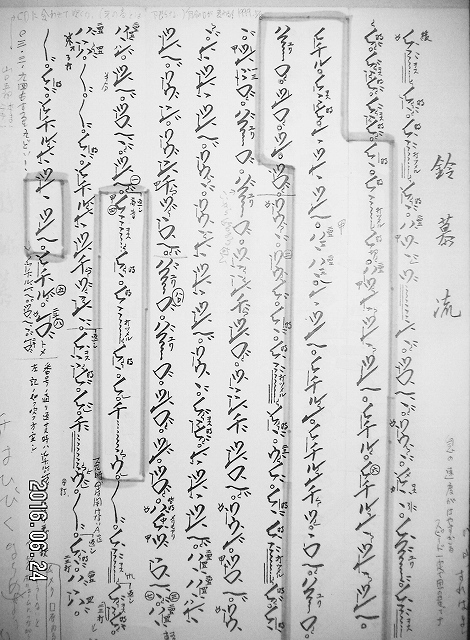

尺八本曲の曲名として一番古いのは「恋慕流」だと思います。これは1664年刊の『糸竹初心集』という一節切(ひとよぎり)の本にのっています。琴古流では「恋慕」が鐸(鈴)を持った普化禅師に因んで「鈴慕」となりましたので「鈴慕流」という曲名で伝承されてきています。

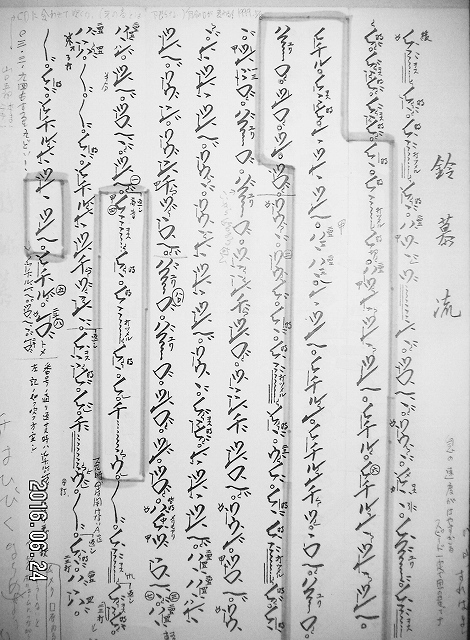

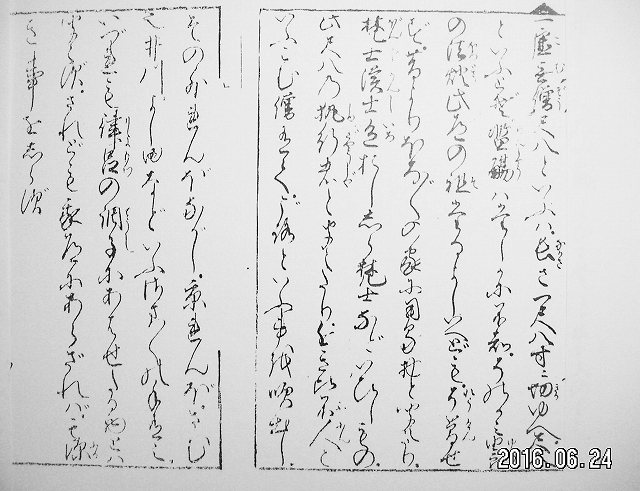

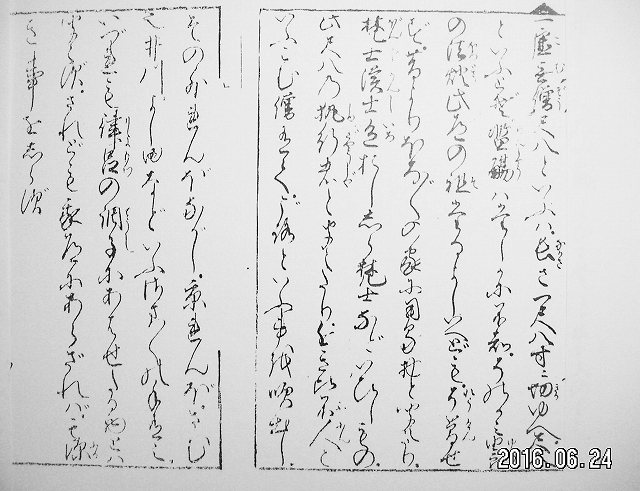

『糸竹初心集』の中で虚無僧について述べた箇所は次の通りです。

(画像「糸竹初心集」虚無僧)

(活字)

▲一、虚(こ)無(む)僧(ぞう)尺八といふは、長さ一尺八寸に切(きる)ゆへ、尺八といふとぞ。濫觴はたしかに不知。そのかみ

由(ゆ)良(ら)の法(ほつ)燈(とう) 此道の祖たるよしいへども、了簡せず。昔より ほろぼろの家に用る物と聞えたり。梵士(ぼんじ) 漢(かん)士(し)

色(いろ)おし しら梵士などいひしもの、此尺八の執行者(しゆぎやうじや)と聞えたり。近き比 不人(ふにん)といふこむ僧有て、ごろ といふ事を吹出し、その外

れんぼながし、京れんぼ、さむのい川、よし田などいふ

さまざまの手有之。いづれも律呂(りよりつ)の調子(てうし)にあはせたる物とは聞えず。されども我道にあらざれば、其深(ふか)き事をしらず。

《現代語訳》

一、虚無僧尺八というのは、一尺八寸(30.3cm×1.8=54.5cm)の長さに切るから中の2文字をとって尺八と名づけてると世間では言っている。この虚無僧尺八の起源はよく分からないし知りません。むかし紀州(和歌山)の由良にある興国寺の法燈国師が虚無僧尺八の元祖だと言われているけれど、どうも納得できません。

また、虚無僧尺八は"ぼろぼろ"(暮露)の家で使うものと聞いています。梵士(ぼんじ) 漢(かん)士(し) 色(いろ)おし

しら梵士などと言う者たちが、この普化尺八を扱う者と聞いています。

比較的最近、「不人(ふにん)」という名の虚無僧がいて"ごろ"(今のコロという技法)を吹き始めました。その他に「れんぼながし、京れんぼ、さむのい川、よし田」などという様々な曲があります。しかし、これらの虚無僧の吹く曲はすべて呂律の音階に合わせたものとは聞こえません。しかし、私の一節切尺八の道ではないので、虚無僧尺八の深い内容等は知りません。

1650年前後に同時代人が書き残した虚無僧についての見聞ですのでこの資料は一級の価値のあるものです。

すでにこの時代に虚無僧の始祖として紀州由良興国寺の法燈国師の名前が出てきているのは興味深いところです。また一節切とちがってはっきりと「一尺八寸(約54cm)だから尺八と言う」とありますので、虚無僧の吹く尺八は現代の長さとほぼ同じだとわかります。その点、一節切がなんとなく長くなって普化尺八になったのではないことも分かります。

さらに、訓練された一節切の専門家、律音階も呂音階も聞き分けられる著者の中村宗三に言わせると「虚無僧尺八の音楽は定まった音階など持たないで、勝手な音で吹いている(呂律に合わせたるものとは聞こえず)」となります。

それはともかく、この1664年刊の『糸竹初心集』に出ている「恋慕流」「京恋慕」は今も「鈴慕流」「京鈴慕」として琴古流に伝えられています。

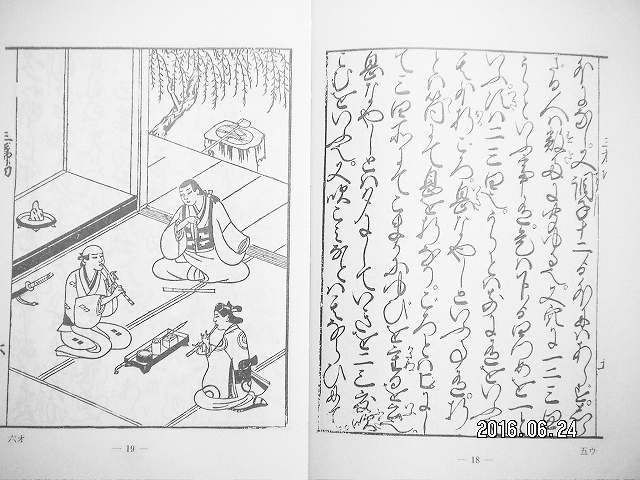

『糸竹初心集』から4,50年後で出版されたと考えられる虚無僧尺八最古の書物

『三節切初心書』は残念ながら本曲を伝えていませんがそこに書かれた奏法はたいへん興味深いものです。

(画像「三節切初心書」)

(活字『三節切初心書』部分)

又調子十二より外にハあらず。しらざる人ハ 数多(すだ)に聞ゆる也。又穴に一二三四うらといふ事有。是ハ下より四つめを一といふ。次ハ二三四也。

うらとハ 前に有をいふ也。其外折(おる)ごろ。息(いき)なやしといふ事有。折とハ筒(つつ)にて息を折(おる)なり。ごろとハ ヒにして三四所にてこまかにゆびを重(かさぬ)るを云(いふ)也。息なやしとハ タにしていきを二三度吹こむをいふ也

又吹こミなとハ 其ならひにて。

(現代訳)

また音楽における調子は半音刻みの一越・断金・平調・勝絶・下無・双調・鳬鐘・黄鐘・鸞鏡・盤渉・神仙・上無の12調子しかありません。この音楽理論を知らない人は極めてたくさんの調子があるように聞こえるのです。

三節切(普化尺八の前身)の穴には一、二、三、四、うらの5つの孔が有ります。今と違い下より四つめ(今の四孔)を一といふ。下へ取っていって今の三孔は二、今の二孔は三、そして今の一孔は四と言います。裏というのは文字通り裏孔で今の五孔です。

特殊奏法としては、「折る」「ごろ(コロ)」「息なやし」というのがあります。「折る」というのは歌口のメリ吹きによって息を折ります。

「ごろ」は今の「コロ」でヒ(今の一二三塞ぎ、四五開け)の指で三四孔(今の一二孔)を細かに指を重ねるように交互に押さえる奏法です。(今のコロと全く同じ動きです)

「息なやし」というのはタ(今の二四五開け、一三閉じ)の指遣いで息を二三度吹き込む奏法です。これは琴古流ではハのユリと表記している奏法の原型でしょう。

また「吹き込み」などはよく使う(ならい)奏法です。

『三節切初心書』は1700年前後の成立と考えられますので、すでにこの頃から色々な手が成立していたと思われます。われわれ現代の尺八奏者にとってとても興味深いことです。

『糸竹初心集』には、「最近、不人という名前の虚無僧が「ごろ」という手法を吹き出した」とありますので、なるほど同書に載っている「恋慕流」にはコロの手はありません。それが約50年後の『三節切初心書』にきちんとした奏法として「コロ」が書かれていますので尺八の技法の発達が窺えて面白いものです。

さてその「恋慕=鈴慕流」ですが、私は竹盟社の故松村蓬盟先生に師事しましたので「三浦琴童譜」を使いました。これは口伝えに伝承すべき本曲に幸か不幸か「ゴマ点」を付けてしまいました。ゴマ点のない本曲を吹いている奏者がゴマ点を付けた譜面を見ても元を知っていますからいいのですが、始めから「ゴマ点」で拍を律するような書き方の譜面しかなければ自然と拍に縛られます。三浦琴童自身、序文に「ゴマ点という拍を表す記号で本曲を律するのは当を得ていない」と書いています。この譜面成立ご100年も経ちますと「ゴマ点」の弊害で「この"なやし"は裏拍から入る」としたり「右の傍線は四分の1拍で吹く」とか、自由な動きの本曲とは正反対のことを言い出したりします。

今回、「戯れ吹き」として「恋慕流」の一部分を演奏していますが、その箇所の「ゴマ点」を意図的に消してみました。

そして江戸時代のメモ程度の楽譜のようにして割合自由に吹いてみました。

このような小手先での改変で琴古流本曲36曲が蘇るとは思いませんが、一つの試案としてお聴き下さい。

(音声ファイル「鈴慕流」 ↓クリック)

因みに世に賞賛される琴古流名曲の「鹿の遠音」や「夕暮の曲」、「巣鶴鈴慕」などは非常に自由に演奏されます。

いわば、100年前に三浦琴童が本曲楽譜の序文で書いた「ゴマ点で本曲を律するのは当を得ていない」ことが今はっきりと証明されたとも言えます。

そして、自由奔放とも言える海童道祖の「手向」「三谷」「産安」などが高く国内外を問わず賞賛されるのは、この「ゴマ点」の弊害を受けなかったからかもしれません。

(画像「鈴慕流」)