○第7日 2025年5月29日(木)くもり(時々小雨)

旅館吉野では、これから遍路ころがしに向かう順打ちの宿泊者が多いため朝食がいつもよりは早い6時からです。

とにかく食事を済ませ、私は阿波市の10番切幡寺に向かいました。

遍路道は吉野川市鴨島町の街を抜けていきます。

街角の中の道しるべを見失わないように、先ずは吉野川にかかる川島橋を目指します。

この橋は沈下橋で、すなわち欄干のない橋です。

橋の手前の道で少し迷い、県道を大回りしてから橋のたもとにある休憩所に到着(7:38)。

この橋は吉野川で一番大きい中洲(善入寺島)にかかっています。

沈下橋の幅が狭いので車が通るとギリギリでその都度止まって安全をはかりました。

この中洲の島は、昔は人が住んでいたそうですが、戦争の頃に軍用の飛行場作るという事で、住民は移転させられたそうです。

今では野菜を中心に色々な種類の作物を作る畑になっています。

ここでも人手不足なのでしょうか、外国人労働者が収穫作業をしていました。

私たちの暮らしには外国人の労働者が欠かせないようです。

(写真①:川島橋「沈下橋」向こうが中洲の島)

中州を渡りきり、村の中を抜けて県道を横切り、北に向かって歩きます。

ここに空海庵という遍路小屋があったので、とりあえず休憩を取りました(8:53)。

さらに北に向かい徳島自動車道の高架をくぐり、切幡寺に到着(9:25)。

本堂へはかなりの階段を登り、山の中腹まで行きます。

ただし、納経所は下の駐車場にあります。そこで大師堂の前にて尺八を吹奏しました。

(写真②:切幡寺 本堂)

(写真③:切幡寺大師堂にて尺八)

山から下りて再び高速の高架をくぐります。

遍路道はここから東に向かって進み、次の札所へ。

このとき雨がポツポツと降ってきましたので、ザックにレインカバーをかけて歩きます。そして9番法輪寺に到着(11:12)。

次の熊谷寺はここから2.4キロ北の山の麓にあります。

緩やかに坂道を登り8番熊谷寺到着(12:24)。いつものように納経しました。雨模様なのでさらに道を急ぎました。

(写真④:法輪寺 楼門)

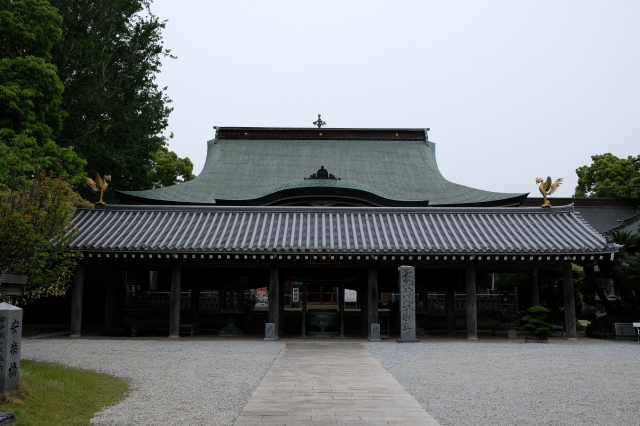

(写真⑤:熊谷寺 本堂)

熊谷寺を出て4キロ先の十楽寺に向かいました。

最近は高速道路が通り、遍路道が少しわかりにくいのですが、道しるべを見つけながら進みます。

そして7番十楽寺に到着(13:45)。この寺は宿坊もやっており、大きな宿泊用の建物があります。

また山門は少し変わった形をしています。いつものように納経しました。

(写真⑥:十楽寺 山門)

さて次の6番安楽寺へは1キロ半ほどの距離なので、14時25分到着。

このお寺には旅館のような立派な宿坊があります。以前に宿泊した時は、夕食後の観行に参加しました。

本堂と大師堂にお参りをし、今日最後の寺なので尺八を吹奏しました。

すると本堂でお参りしていた遍路者がやってきて「いいですね」と褒めていただきました。

彼は昔尺八を吹いていたそうですが今はうまく鳴らないのだそうです。

彼は歩き遍路で、愛媛から打ち始めているそうです。足元をみると沢登り用のサンダルです。

これだと靴ずれをせず、蒸れて水ぶくれも作らないので快適だそうです。

やはりお遍路は長旅なので、それぞれ足回りに工夫をしているようです。

ここ安楽寺の山門の2階は、野宿の遍路に解放していると聞いています。

上ってみると3人くらいが寝られるスペースがありました。

(写真⑦:安樂寺 本堂)

◆◆(尺八音源:安楽寺「水鏡」)

今日の宿はここから1キロ半ほど先にある「民宿寿食堂」です。

ちょうど学校が終わり下校する子供達に遭い、挨拶を交わしながら歩きました。

宿は道路に面しており、前の駐車場には大きな木があって、さらに太い藤が絡み付いていました。

まるで森のようです(15:37)。今日の泊まりは私が一人のようで、すぐに部屋に案内されました。

入浴と洗濯を済ませると、食事は6時からで、食堂にてカモ鍋でした。

良い出汁が出ており、締めのうどんも美味しく、大変満足しました。

明日は最終日なので、結願するまで気を抜かないようにと、早めに就寝しました。

歩行距離:25.8キロメートル 所要時間:5時間30分