〈紅葉ふみわけ鳴く鹿の・・・〉と題しまして今年も恒例の尺八教室・秋の演奏会を開催いたしました。

会場は例年の通り江戸時代の商家で泉佐野市の有形文化財に指定されている「新川家」です。

教室生は10人足らずなのですが尺八愛好家の高齢化の波は避けがたく、また療養中や体調不良で実際の演奏者は5人でした。

それでも演奏者は春の頃より練習を重ねて参りました。

会友の三絃の方の参加もあって賑やかに会を進めることができました。

昨年の11月に入門された若い大学邦楽部OGの参加は伝統芸能の継承という点でたいへん嬉しいことでした。

尺八は「滅び行く楽器」ということで50年ほど前に有名な民俗音楽学者が言った「近い将来、日本では尺八の伝統が失われ、

尺八を習いたい者は欧米に行かなければならなくなる」という予想は見事に外れました。外れてよかったです。

若手の尺八奏者は厳しい生活にも拘わらず演奏活動をしていますし、

上に述べたように現に琴古流の私のところに一人ですが若い女性が習いにきています。

今回の発表会は参加できなかったのですが、アメリカのカリフォルニア州から日本にやってきた生徒は月1回のお稽古に来ています。

すなわち、まだ日本の先生が外国の人に尺八を教えているのです。

私自身の経験から言えることですが、尺八の音色は日本人にとって大いに意味があり、

また尺八の音は外国人にとっても何か琴線に触れるものがあるのだと思います。

推定ですが日本の尺八人口よりも海外の尺八人口の方が多いという話もあります。

前置きが長くなりましたが、今回の演奏会を振り返ってみたいと思います。

プログラム順 前半の部

1 「三谷(さんや)」尺八古典本曲 D氏

2.「手向(たむけ)」 〃 二尺四寸管 貴志清一

長管で吹く虚無僧の曲は深い味わいの音色です。吹くこと即ち禅の修行かもしれません。

当日の演奏をお聴きください

(音源「手向」)

3.「桔梗幻想曲」 福田蘭童作曲 N.M.氏

4.「鹿の遠音」琴古流秘曲 貴志清一

むら息などの独自の技法が聴ける琴古流の秘曲です。

5.「千鳥の曲」吉沢検校(江戸時代) 尺八 D氏 琴 S先生

6.「みずほの詩(うた)」宮田耕八朗作曲 尺八:貴志清一 琴 S先生

7.「春の海」宮城道雄作曲 尺八 N氏

〈 休憩 〉後半の部

1.「楫枕」菊岡検校 三絃 M氏

尺八:貴志清一 琴:S先生

2.「雨の水前寺」宮田耕八朗作曲 尺八:貴志清一 琴 :S先生

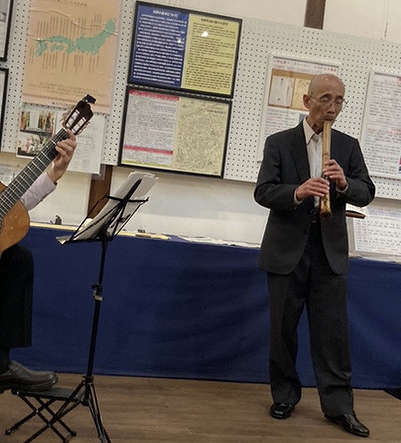

〈尺八とギターの合奏〉 ギター:T先生

○「湯島の白梅」「北国の春」 尺八 N.K.氏

○「涙そうそう」 尺八 N.M.氏

歌詞はなかったのですが、会場からは口ずさむ声が響いてきました。

○「ジュピター」 尺八 貴志清一

(以下同)

☆「瀬戸の花嫁」(ご存じでしたらお歌いください)

〈瀬戸は日暮れて 夕波小波・・・〉ではじまる愛唱歌です。 会場の皆さんにも歌ってもらいました。

1時間半、休憩を挟んだとはいえ聞いてばかりの観客のみなさんはここぞとばかりにお歌いになりました。

やはり音楽は参加することによって何十倍も楽しくなるものだと実感しました。

(音源「瀬戸の花嫁」)

☆「遠くで汽笛を聞きながら」

この曲も古いのですが一緒に歌っていただきました。

☆(アンコール)

有難いことに会場の皆様から長い拍手をいただきアンコール曲を演奏しました。

日頃「西洋のクラシック音楽を、全然違う美意識で育んできた邦楽器で演奏したら 〈ゴミみたいな〉つまらない音楽になる」と言っているのですが、

正式なプログラム曲でないので有名な「チャルダーシュ」を用意していました。

バッハやベートーベン、モーツアルトなどの本格的なクラッシックはやはり尺八では100%無理です。

しかし東洋的な雰囲気を残すハンガリー辺りのジプシー音楽なら無理は50%ぐらいになるのではないか。

また、チャルダーシュは単純な和音しか使っていないし、ジプシー音楽特有のポルタメント(音の擦り上げ)も尺八の得意とすることろです。

何よりも頭は「尺八は西洋音楽に合わない、やめとけ、やめとけ」と命令するのに、

心は「チャルダーシュの前半緩やかなところは尺八でこそ吹きたい」、「速い所の指を動かす快感も捨てがたい」考えるのです。

中高とブラスバンドでラッパやフルートを吹き西洋音楽の真似事をしてきたのですが、心のどこかで日本の音を求めていたのでしょう、

尺八に出会って45年、ずっと西洋音楽と日本音楽との決定的な違いに翻弄されてきたようです。

今年で70才。もう遠慮しなくて良いでしょう。吹きたいものを吹く、吹きたくないものは吹かない。

ということで「チャルダーシュ」をアンコールに選んだのでした。

当日の録音をお聴き頂き、みなさんはどうお考えになりますでしょうか。

どこまでいっても音楽は好き、嫌いの2つしかなく、正誤では決してありません。

(音源「チャルダーシュ」)